カテゴリ別リスト:趣味日記-旅行(328件):新しい順

リスボンといえば急坂とトラムと港である.……長崎?

いやそれはともかくこのトラムというやつ,乗ってみるとわかるが猛烈に遅い.下手すると早足で歩いたほうが早く目的地に着けるかもしれないレベル.かなり狭い道が多く,急坂も多いためどうしようもなかろうとは思う.本当に便利なのか疑問になるが,乗ってるのが観光客ばっかりかというとそうでもなくて,けっこう地元の人も乗っているようである.やはり坂が多くてしんどいからだろうか.

というかそもそもこのアップダウンの多い地形で大都市をやっていくこと自体けっこう無理ゲーの気もするが,それなりにがんばっているのはすごい.確かにもともとポルトガルは山がちなので,どこの町に行っても坂ばっかりではある(このへんスペインとはけっこう違う).でも歩いて行動できるサイズの町ならまだいいんだけどなあ.それに今は複数の地区を地下鉄やらリフトやらなんかで結べるが,昔はどうしてたんだ.

ここでは普通に観光名所とか見たりもした.中世の建築とか芸術とかを見物していると,宗教信じてる奴の情熱にはなかなか勝てないよなあとか思う.やたらに詳細に描かれた宗教画の巨大なアズレージョとか,聖堂のはしからはしまで細かい彫刻がしてあったりとか.情熱があればいい作品ができるかというとそれはまた別の問題だけど,一生懸命こつこつやる系のものだと,なかなか普通の人ではあそこまで気合いを維持するのって難しいよな.

ところで,アズレージョといっても適当な絵から異様に詳細な絵まで千差万別だということを初めて知った.適当なのは本当に適当でけっこう面白い.

あと第二テーマに従ってワインバーなるものに行ってみたところ,何ページもあるメニューのほとんどがワインリスト,食べものはオリーブとかハムとかパンぐらいしかないというかなりハードコアな感じだった.ボクチンこんな店初めて入るのでびびり気味だったわけだが,うまいポートワインをいくつか楽しんで6ユーロいかないという驚きのお値段.

さて春の旅行だが,今回のテーマは三つだ.

・古い大学を見物する

・ワインを楽しむ

・ポルトガル語とスペイン語に触れる

というわけで,エヴォラにも古い大学があるというのでちょっと寄ってみた次第である.間抜けエピソードとして,大学がどこにあるのか初日にはどうも見つけられず,二日めにGPS地図を使って探したらあっさり見つかった,というのがあった.初日はずっと雨だったので使えなかったんだよね.意外な弱点だ.

大学は古い建物も使っているらしく,回廊のある修道院状の構造の部分があったり,教室の中も含めてアズレージョ(ポルトガル特有の彩色タイル芸術)で装飾してあったりしてかっこいい.日本の大学も古い建物もっと使おうぜ.再建するとか新しい建物を古い様式で建てるとかでもいいからさ.金がかかりすぎて駄目か.

エヴォラは旧市街が世界遺産ということである.わりにシンプルというか地味な印象の町だ.これは色調がかなり統一されて,しかも塗りがどこもだいたい綺麗なこと,建物のファサードが装飾ひかえめなことあたりが理由ではなかろうか.まあ,そもそもあまり大きな町ではないというのもあるな.オフシーズンだったこともありひっそりした静かな町だった.

というかそもそも店のある通りが少ないような気がしないでもない.スーパーなんかも旧市街にはないようだし.飲食店はそこそこあるようなのだけど.

飲み食いの話.

前回ブルガリアに行ったときは,ブルガリア名物の冷製スープのタラトルというのについて「これは単なる薄めたヨーグルトではないか」という感想を抱いたものである.しかし今回,慣れてきたせいかおいしいような気がしてきた.いろんな店で頼んでみると,味付けがそれぞれ微妙に違ってるのも面白い.また,自分でオリーブオイルや塩を使って味を調整しつつ食べるのも良いらしい.教えてくれたブルガスのレストランのおっちゃんに感謝.

あと,今回行った地域はワインもけっこう作ってるらしいので(あちこちでブドウを栽培してるのも見かけた),積極的に頼んでみたところ,日本で飲む安ワインとは全然違ってて驚いた.美食とは縁遠い俺でもはっきりとわかるぐらいに違う.てきとうに安いやつを頼んでも,ものすごくブドウの香りがするし,イヤな味はあまりしないし.まあ,そもそもヨーロッパではある程度ワインのレベルが高いのは当然なのかもしれん.パンやビールのレベルが平均的に高いのと同じように.

Yがビール派なのでいつもついビールが多くなっていたのだが,今度からはヨーロッパに行くときはワインも試してみようと思った次第.

前回来たときは「うへえ何この荒れた町」とか思って,さっさと通りすぎてしまったところである.今回二日ほど滞在してみて思ったのだが,ブルガリアの都市部でなんだか荒れた印象を受けがちなのは,廃ビルが妙にたくさんあるからではなかろうか.店舗が入ってたらしき場所が空のままになってる建物もけっこう見るし,つまり,単にブルガリア経済がわりとしんどくて,きれいな大都市を維持する余裕がないだけのような気がする.ただ,そうだからと言って,他の国に比べてことさら不審な連中が多い,というわけでもないようだ.まあいなくはないのだろうが,少なくとも明るい間に歩くかぎりは普通の注意で大丈夫な町ではないかと思った.というか結局バルカン半島は全体的に田舎なんかな…….

まあ今回は,市中心部を散歩した時間より,郊外や南の山(ソフィアの町のすぐ後にけっこう高い山がある)の麓をうろうろしてた時間のほうが長かった.そのあげく,古い教会とか歴史博物館とかの観光スポットには到達できたのだが,一番興味があった「山の上のほうから町を眺めてみる」計画はわりと失敗する始末だ.某歩き方には山頂近くの村までバスで行けるとか書いてあるのに,そんなバスはそもそも存在してなくてがっかりである.何かリフトみたいなものが遠くから見えたので,がんばって行ってみたら「土日祝日以外はやってないよ」みたいなことが書いてあって,またがっかりだ.しょうがないのですこしだけ道にそって上ってみて,そこからの眺めを楽しんだりレストランで飯を食ったりして帰った.

ところで,ここは首都なので,オサレショップの類も探せば見つかる.最終日は調整をまちがえてけっこうお金が余ったので,官庁街の高級っぽいレストランでディナーを楽しんだりしてみた.大変洗練されたお味を堪能できて満足である.今回ぶっちぎりの高額ディナーだ.それでも二人で60レフちょっとだったけどね(1レフ=52円ぐらい).

いちおうブルガリア黒海沿岸地方の中心都市の一つである.歴史が古いということもないし,別にこの町自体に観光名所がたくさんあるわけではなく,あたりに観光に行く拠点としては多少人が来る感じ.まあ,港湾都市としての意義のほうが大きいのかもしれない.

それなりにホテルやレストランなんかもあるのだが,スーパーが中心部に無いのはちょっと残念なところである.一番近いところでもけっこうはずれのほうまで行かないといけなかった.あと,プロヴディフから到着した西バスターミナルもかなりはずれのほうにあり,中心に出るのにちょっと苦労した.あとから考えると,むしろ市バスを活用すべきだったのかもしれないな.そう複雑な路線でもないし.

中心都市とは言ってもあくまで地方都市であり,日本の基準からすればずいぶんのんびりした町である.夜に涼しくなると,大通りを海辺の公園まで散歩してる人達がたくさんいたので,まねしてアイスを食べながら散歩してみたりした.どうでもいいが,ここに限らず夏のヨーロッパには夕方〜夜にかけて散歩してる人が多数いるのだけど,本当に大通りを散歩するだけであってどこか目的地があるわけではないのな.よく見てると同じ人が何回か行ったり来たりしてることもある.

特記事項.この町は猫が多い.もともとブルガリアは動物がわりと自由にしている国ではあるが,それにしても特に猫の多い町だった.大通りにも平気で座ってたりするし,レストランで飯を食っていると猫が寄ってきたりする.

ネセバルとソゾポルはわりとキャラがかぶっている.

- 地域の中心都市ブルガスからバスで3〜40分.日帰りも簡単

- かなり古い歴史を持つ港町である

- 小さな半島に旧市街がある

- ビーチが近くにあり,海水浴客も多い

などなど.ただし大きな違いが一点あって,ネセバルは世界遺産だがソゾポルは別にそうじゃないのである.おそらく,ネセバルにはかなり古い時代の建物や城壁などが残っているからだと思う.ソゾポルの旧市街もそれなりに観光名所なのだが,まあ実際のところ,トルコ時代以前のものはそんなに残ってなさそうな感じだし.

結果として,ネセバルのほうがだいぶ観光客が多く,観光地化もかなり進んでいるようだ.物価も高く,物売りやレストランの営業もがんばっている.一方,ソゾポルはもっと素朴な感じで,なんか地元の人が来る海水浴場のような雰囲気も少しする.観光地化してない,とまでは言わないが.外人の観光客ももちろん来てはいるけど,ネセバルのように団体で来てたりとかそこら中記念写真を撮る人だらけ,とかいうほどのことはないのだ.というわけで,旅行者的には両方行って比べてみると面白いと思う.個人的にはソゾポルのほうがのどかで好きだ.猫もいるし.

ブルガリアに入ってからどうするかは,実は全くノープランだったのだが,Yといいかげんな協議の結果黒海方面に向かうことになった.一気にバスで移動してしまうと六時間以上かかってちょっとしんどい(し,この案に決まった時点でもう昼も近かった)ので,途中プロヴディフで一泊することにした.

せっかくなので,プロヴディフも半日ほど観光をする.中央通りも旧市街も二年前来たときと変わらぬ雰囲気で,前回を思い出しながら散歩した.けっこう覚えているものである.中央通りの広場にあった整備中の遺跡が,整備が終わって入れるようになっていた.あと中央通りのマクドナルドの看板はキリル文字で書いてあったはずだが,ラテン文字に変わってたのはちょっとショックである.

ショックと言えば,中央通りの両替屋で両替したらレートをごまかされていたのもけっこうショックだ.10ユーロかそこらの損害ではあるのだが.こういうのに当たったのは初めてだと思う.しょぼーん.あとから気づいたのだが,レートの表示に「買い」と「売り」の両方の表示がしてある店と,「売り」のほうだけしか表示してない店があるのな(つまり外貨を現地通貨に換えるといくらになるか,頼んでみるまでわからない).あれって関係あるだろうか.

スコピエからソフィアに行くのは,直通バスがあるのでそれに乗るだけである.おわり.

いや,本当に単純だ.国境でバスに係官が入ってきて一旦全員のパスポートを預かる,よくあるパターン.だいたい5時間弱ぐらいでソフィアに着く.しいて言えば8時半発の次が15時発なので気をつけるぐらいだが,スコピエのバスターミナルはわかりやすいので,寝坊さえしなければ問題はないと思う.

むしろ今回はソフィアに到着してからが問題だった.9月6日はブルガリアの休日なので,ツーリストインフォメーションが休みなのである.前もプロヴディフで同じ目に合ったのをすっかり忘れていた.あれはプロヴディフだけの休日かと思ってたらそうでもなかったようだ.というか某歩き方には,ソフィアのインフォメーションは無休とか書いてあるのだが…….

悪いことに今回はソフィアの宿に関する情報を何も調べてきておらず,ガイドブックすら持っていなかった(次の日にYと合流するので,持ってきてもらうことにしていた).完全にインフォメーションを当てにしていたのである.しかたがないので,空港バス停留所の近くをしばらくうろうろ歩き回ってみたところ,一軒ホテルを見つける.しかし,これが普段なら絶対泊まらないような高級ホテルなのだ.かなり悩んだが,(1)Yを空港に迎えに行くのが朝であることから,バス停から遠いホテルは避けたい (2)荷物を持ったまま暑いなか歩きまわってもう疲れた,という理由でここに泊まってしまった(もちろんカード払い).すげえ敗北感.

高いだけあって部屋はすっごく快適だったけどね! ていうか,高級ホテルなのに予約なしで泊まれちゃったのも変な感じだ.

たまたまだったのかもしれないが,どうもスコピエではあっちこっちでやたらに工事をやっていた.特に,市街が一望できるという城塞跡が入場不可だったのが大変残念である.

スコピエはだいたいの地域が高層ビルや高層マンションの並ぶふつうの大都市なのだが,旧市街の一角だけが突然トルコ式全開であからさまに雰囲気が違う.市場とかもあって人がたくさん来ていた.また,旧市街近辺にはいわゆるキャラバンサライ(隊商宿.四角くて中庭があって二階建てのアレ)の跡なんかもあったりするのだが,たまたまちょうどイベントなどやってるところに遭遇した.何かデザイナー関係のイベントらしく,それぞれの小部屋にデザイン作品を展示したり,中庭ではプレゼンテーションやパネルディスカッションなんかの出し物もあったようだ.まあ内容はともかく,こういう遺跡をイベントで活用するというのは面白いなと思う.

この町は中心部に三つも四つもショッピングセンターがあってちょっと不思議だ.たいてい,そういうのはけっこう郊外にあるもんなのだが.だいたいは先進国型のきれいなショッピングセンターなのだが,中央のやつだけはなんだか旧共産圏の雰囲気をひきずったダサさがある.旅行者として見ると,こっちのほうがむしろ味があると言えるかもしれん.

どうでもいいが中央広場にある超巨大な像は,マケドニアの首都ということでやはりアレキサンダー大王なんだろうが,彼の生まれたころのマケドニアってテサロニキ近辺だよな.

あと,泊まった宿に宿泊者用のPCが置いてあって,それはたまにあることなのだが,OSがubuntu linuxなのでびっくりした.

オフリドはマケドニアの数少ない観光名所である.きれいな湖のそばに旧市街や古い教会,城塞跡などが残っており,風光明媚なよい所だ.観光客がわりと来るので,安宿やプライベートルームの類も充実している.今回は,コストの都合で新市街のプライベートルームに泊まることにした.家主の老夫婦は二人とも英語がほとんどわからないのだがわりと親切で,コーヒーいれてくれたり,洗濯機を使ったら干しておいてくれたり,何か色々と町の説明なんかもしてくれていた(ような感じだ).ときどきロシア語からの類推で意味がわかることがある,という程度だったけど.

ここの旧市街はそれほどビシッとスタイルが定まっているタイプではない.下のほうはトルコ風のお屋敷みたいのが何軒もあるが,上のほうはけっこう普通の家もあったりする.でも,狭い路地を歩いたりするのはやはり楽しいものである.また旧市街の一番下はそのまま繁華街とつながっており,オサレカフェとかレストランとかもいろいろある.このへんでビールだのコーヒーだの飲みながらぐだぐだ過ごす,というのも定番であり俺もそうしてみた.レストランの飯もわりとうまい.

中心部から湖岸にそって東側は,そのまま遊歩道になっていてホテルやレストランなんかもあり,湖で遊んでる人もいたりしてけっこう賑やかである.一方旧市街のある丘をまわりこんで西側に行ってみると,一気に人が減って静かになった.こっちにもビーチやコテージっぽい設備があるのだが,もう夏も終わりのせいかほとんど誰もいない.こっちは国内の客が主に来るのかな.

ところで,アルバニアは地中海文化圏に属しているので,夏の昼間は町の活動がだいぶ停止する.そして夕方になるとまた急に人が増えるのだ.しかしマケドニアまで来るともはやその文化圏ではないのかもしれない,と思った.昼でも夜でも人の量がそんなに違わないようである.あと,アルバニアではカフェや道端でのんびり話をしている連中はほとんど全員が男だったのだが,マケドニアでは別にそういうことはないようだ.アルバニアはイスラム教徒が多いからだろうか.

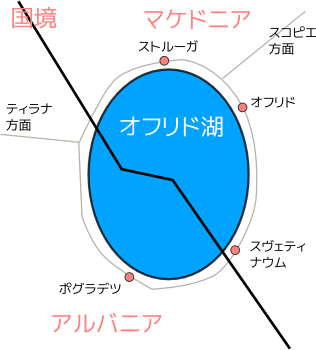

アルバニアとマケドニアの国境越えはそれほど便利にはなっていない.特に,旅行者の多くが行くであろうオフリド(マケドニア)とティラナ(アルバニア)の間には直行の交通手段は存在しないらしい.

アルバニアとマケドニアの国境越えはそれほど便利にはなっていない.特に,旅行者の多くが行くであろうオフリド(マケドニア)とティラナ(アルバニア)の間には直行の交通手段は存在しないらしい.

国境近辺はオフリド湖があるので,図のように北を回るルートと南を回るルートとが考えられる.北回りだと,ティラナからスコピエ行きのバスに乗ってストルーガで降り,そこからミニバスでオフリドに行く.わりと楽だと思われるが,実はティラナ発スコピエ行きは9時か16時の二本しかないようだ.間抜けな話だが俺はバス会社がどこにあるか見つけられず,9時のに乗ることができなかった.

16時までぼーっと待つのもなんなので,南回りルートを試してみることにした.まずティラナからポグラデツまではミニバスで行ける.しかしまたここで軽く失敗である.ミニバス乗り場とおぼしきあたりに,確かにバス停はあるのだが,中心街に向かうバスしか来ずどうも様子がおかしい.一時間ほど待ってみたがどうも何もないので,あたりの人に聞いてみたところ場所を間違えていたことが判明.ほんの少し違っただけなのだが,絶妙に最初の位置からは見えないあたりにミニバス乗り場があった.

気をとりなおしてポグラデツ行きのミニバスに乗る.ポグラデツに着いたらタクシーでスヴェティ・ナウムまで移動し,そこからバスに乗ろうと思っていた.ミニバスの運転手にもそのように言ったつもりだったのだが,どうも英語での意思疎通にやや失敗していたようだ.ミニバスはポグラデツに着く前に国境に寄り,俺を下ろしてポグラデツに行ってしまった.しばらくして理解できたことだが,これは実は北の国境に下ろしてくれていた.つまりそのほうが近いからのようである.

それはいいのだが,この状態で国境から先に行くにはそこにいたタクシーしか方法がない.なんとオフリドまで30ユーロと言うので大変困った次第である.一時間もかからないのにずいぶん高いような気がするが,さりとて他にどうしようもない.やむなくタクシーに乗りこみ,拝み倒して24ユーロちょいで勘弁してもらった.うーん.選択権がないと交渉しようがない.ていうか,後で気付いたのだが,ストルーガでタクシーを降りたほうがマシだったのかもしれん.

アルバニアの首都だが,まあ,観光客的には見所の少ない町である.でかいわりにインフラも(先進国の基準からすると)整っていないので,滞在もそんなに楽ではない.

特に,長距離バスの乗りかたがとてもわかりにくいのは,ちょっとなんとかしてほしいと思う.一番大きなバス乗り場は市内のだいぶ西のほうにあるのだが,違う場所から出るバスもけっこうある.ミニバスで行ったほうがいい場合もあるし,私営のバス会社の場合そのオフィス前から出たりする.よくわからない場合,ホテル(ある程度以上のランクなら)やツーリストインフォメーションで聞かないとどうしようもない.インフォメーションは親切でいいのだが,土日は休みなのでそれだけ注意.

というか,ヨーロッパを旅行するときは日曜をどこに当てるか悩むよね…….首都だからまあ大丈夫じゃないかと思ってここにしたのだが,見事に店もインフォメーションも閉めてるところばかりだった.俺は「旅行中にそこの本屋で数学の参考書を買ってみる」という趣味があるのだが,結局ティラナでは開いてる本屋をほとんど見つけられなかった.残念.

ただ,飲食店はさすがにけっこうやっていた.ティラナには,首都らしくオサレ買い物エリアが存在し,レストランとかカフェとか行くとそれなりにいい感じである.lonely planetでおすすめのレストランで晩飯を食べていたら,外人観光客とちょっとおしゃれした地元の客が半々ぐらいで来ていて,ちょっと面白かった.

ここはアルバニアにある世界遺産のひとつなのに,某歩き方で取り上げてないのはもったいないのではなかろうか.lonely planetだとアルバニア旅行のハイライトのひとつ,とまで書いてあるのだが.

ウリはトルコ型の旧市街で,ここのは「街道に面してやたらとたくさん窓がある」という大きな特徴がある.なんか圧迫感のある光景だ.民俗学博物館的なところの説明では,窓がたくさんあるほうが空気が通って涼しいとか書いてあったけど,正直,町に来る奴を監視する目的があったんじゃないかと思ってしまう雰囲気だった.実際のところどうなんだろう.

また,旧市街中心部は丘にそって作られているのだが,さらにその丘の上には城跡も残っている.ここの城は,城壁内には(城本体以外に)家も並んでいて町になっているタイプなのだが,なんとこの城壁内の町もまだそのまま使われている(城と城壁自体はさすがにもう跡だけである).実際生活するにはかなり不便だろうと思うのだが,すごいなあ.水道とかどうしてるんだろう.

あとこの町ではけっこう馬を目にした.思うに,あれは普通に実用的なんだろう.旧市街の中心部では道がとても狭くて,坂はきついのに自動車が通れない.階段になっている道も多いし.それでも馬とかロバとかなら,荷物の上げ下ろしに働いてもらえるというわけだ.

ちなみに,旅行者として行く場合,食事をするところの選択肢はそんなにない.素直に観光客相手のレストランも行ってみることをオススメする.というか,「観光客相手の店は高くてマズい」というのは,外食文化が発達している地域の常識なんじゃないかと思った.世の中,そうでもないところもたくさんあるわけだ.

なお,カフェやバーはかなりあるので,それは心配無用である.

トルコ航空の関空→イスタンブルは朝5時半着であり,さらにイスタンブル→ティラナは夜7時発である.他に便はない.つまり,関空からティラナに行こうとすると,例によってイスタンブルで12時間以上の乗り継ぎ待ちになるわけだ.というわけで,前回と同じくトランジットホテルサービスを利用し,イスタンブル半日観光をした.前回はようすがよくわかってないので周辺を散歩しただけだったのだが,今回はもうすこし歩きまわってみたところ,前回泊まった場所のがどこだったのかも判明してちょっと面白い.

ところで,トルコ航空のトランジットサービスには「イスタンブル観光ツアー」コースと「ホテルだけ」コースとあるようだ.で,俺はどうも間違って観光ツアー組のリストに入れられていたらしく,空港で無意味に二時間以上待つはめになった(観光ツアーは朝9時が最初らしい).まあ,それでも10時間以上あるんだけどね!

外に出てみたら,大通り付近で警察がやたらにボディチェックなんかをしている.こんなに物々しい雰囲気の町だったかいなと思っていたら,どうやら大きなイベントがあるからだったようだ.後で調べたら,8月30日は独立戦争での戦勝記念日だったらしい.軍人やら警官やらがずらっと整列し,何か大統領かそれ的な人が演説したり軍楽隊が演奏したりしていて,観客もいっぱいだし貴賓席までしつらえてあった.

ミャンマーは今変革期にあるのだろうが,当然最大の都市ヤンゴンで最も変化が激しいわけである.たぶん,「あれ? がんばれば俺らもいろんな商品を買ったり,いい暮らししたりできるんじゃね?」的な時期ではないか.ショッピングセンターの類も,マンダレーとヤンゴンにだけは何軒か存在するのだ.それは世界各地から商人がぞろぞろやって来てるというものだろう.帰国時の関空の税関で,係員が開口一番「今回はお仕事ですか?」とか聞いてきたぐらいだ.

ミャンマーは今変革期にあるのだろうが,当然最大の都市ヤンゴンで最も変化が激しいわけである.たぶん,「あれ? がんばれば俺らもいろんな商品を買ったり,いい暮らししたりできるんじゃね?」的な時期ではないか.ショッピングセンターの類も,マンダレーとヤンゴンにだけは何軒か存在するのだ.それは世界各地から商人がぞろぞろやって来てるというものだろう.帰国時の関空の税関で,係員が開口一番「今回はお仕事ですか?」とか聞いてきたぐらいだ.

旅行者としては,都市が成長してきたらなんとか市内交通の整備をしてもらいたいものである.市内バス路線は大変複雑かつ案内もあまりなく,外国人が使うのは困難である.現状でもヤンゴンはけっこう大きな町なので,だからと言って全て徒歩で行動するのもなかなか大変だ.暑いし.それ以外にはタクシーぐらいしか選択肢はない.

でもいわゆる途上国を旅行すると思うのは,インフラの整備や維持というのには消費財の供給なんかとは比べものにならないほど金と労力がかかる,ということだ.西側先進国も最近はいろいろ落ちぶれてきてはいるが,こういう点ではまだまだ明らかに越えられない壁があるように思う.社会主義でも資本主義でも何でもいいのだが,超巨大な資金と労働力を確保する何らかの方法がどうしても必要なのだろう.

あとここではひとつ失敗談がある.ヤンゴンぐらいの大都市になると,やはり外人観光客を騙して金を巻き上げて暮らす奴が出没するのだが,うっかりその手の輩を相手にしてしまった.たぶん5000チャット(500円)ぐらいは儲けさせてしまったんじゃないだろうか.むこうから日本語で話しかけてくる奴など怪しいに決まっているのだが,なんで相手してしまったんだろうなあ.

パテインからヤンゴンに戻る際は船を使ってみた.なんと十九時間かかり,しかも42$という高額の外国人料金を取られる.行きと同じようにバスに乗りさえすれば,四時間かつ8000チャット(800円)程度で戻れるのに.ちなみに船室でなくてデッキで雑魚寝するなら外国人でも7$である.ということは,おそらく地元の人ならデッキだと相当安いのかもしれない.けっこう客は乗っているのだ.

なお船室といってもそんなに快適なものではない.この日記屈指の人気エントリであるルーシ号などとは比べるべくもない.エアコンやトイレ等が付いてるわけでもないし,内側からしか鍵がかからない.それほどきれいでもない.寝てる間吹き曝しでないこと,部屋にいれば鍵をかけられることが主なメリットである.

夜は寝るとしても,十九時間はさすがに退屈である.起きてから四時間以上あったわけだしな.テレビがあるわけでもなし,風景もそんなに変化があるわけでもない.別にどうしようもないので,青空文庫の小説など読んでヒマを潰したりした.地元の人も漫画や小説を読んだりしているようだった.

一旦川を下って海に出るのかと思っていたが,別にそういうことはなくて,複雑に拡がった支流を通って直接ヤンゴンに行くルートだった.途中にも寄港地があったので,そのためかもしれない.寄港地では乗客や荷物の乗り降りがあるほか,物売りの人が来たりもする.食べもの飲みもののほか,本屋なんかも来ていた.なるほど.

ミャンマー西部,エーヤワディー川河口付近の町.バガンからここに来るのには一旦ヤンゴンを経由するしかなく,けっこう面倒だ.ヤンゴンのバスターミナルはとてつもなく不便だし.

さてここはまあはっきり言えば単なる地方都市である.外人客もほとんどおらず,なんでわざわざ来たのかと言われると困るが,まあのんびり過ごしに来たということで.数日前に来ていれば有名な満月祭りがあったらしいが,もうそれも終わっているのだった.

というわけでのんびりそのへんを見物していたら,ある寺院の中にいたじいさんに「暑いだろうから中で休んでいけ」などと言われて,籐椅子と扇風機を使わせてもらったり,喫茶店の店員の子供(たぶん小学生ぐらい)が無料で水をくれたり,なんか親切にされてしまった.俺のような者に親切にしてくれるとは有難いことだ.

なんとなく鉄道駅も見物してみた.この国ではありがちだが,駅前は全然一等地ではなく,町の中心からだいぶはなれている.あたりは建物もだいぶ簡易な感じだ.それでも,駅はいちおうそれなりに使ってはいるらしい.たまたま一両編成の列車というかレールバス的なものが止まって,人が乗り降りしていた.そういえば,帰り道でしばらく近所の子供が無言でついてきたのだが,あれは何だったのだろう.やはり外人などはあまりお呼びでない地域だっただろうか.

ところでこの町の中央商店街では猫に何度も会った.いい町だ.

アンコール遺跡,ボロブドゥール遺跡クラスだと称される大仏教遺跡エリア.狭い範囲に大量の仏塔や寺院が建っている.中世,王侯貴族が権勢を示すために建てまくったため,王国が滅びたあとも大量の仏塔はそのまま残っているそうな.というか,今でも普通にお参りされてる寺院が多いので,「遺跡」と言うと語弊があるかもしれない.

仏塔がとにかく大量にあるのが面白いので,上の段に登れる仏塔などに行って広く見渡したりすると面白い.正直,個々の仏塔の違いとか言われても,普通の人にはアレだろう.まあ確かに様式とかいろいろあるんだけども.

ところで,バガンは暑い.超暑い.気温自体はたぶんマンダレーとそう大きくは違わないだろうが,現在のバガン周辺は小さな村が点在するだけなので,日光を遮るものもほとんどないし,気楽に休む場所もない.クーラーの効いた店に逃げこむなど無理な相談である(ヤンゴンやマンダレーにはたまにそういう高級店もある.明らかに周囲と別世界になっている).

遺跡があるのは狭い範囲と言っても数キロぐらいはあるため,馬車をチャーターするか自転車を借りるかして見物するわけだが,自転車で行ったら一日行動しただけでもかなりギリギリだった.あやうく日射病になるかと思った.

ここはこの国きっての観光地なので,外人率がとても高い.もともと田舎なので人口がそんなに多くないぶん,余計にそういう印象が強くなる.というか,ここって別に住みやすい土地では全然ないよな.軍事的な理由とか物流上の理由とかの状況が変わった現代に,人がたくさん住んでるはずはないな.

あとバガンで一番衝撃を受けたのは,道路の舗装を直す作業で,アスファルトをバケツに入れて手で塗っていたシーンである.道を通るたびに,なんか小さいサイズで補修してあるなあと思ってはいたのだが.

バガンの近くにある山.山の途中に大きな岩があり,その上に寺院が建ててあることで有名.有名なので訪れる観光客も多いが,例によって交通手段はあまり整備されていない.

バガンからバスで行こうと思っていたのだが,宿の主人がちょっと待てと言って何やら電話をかけはじめ,タクシーのシェアでいいなら往復8000チャット(800円)で行ける,などと言いだす.ふつうにタクシーを使えば当然もっとかかるのだが,8000ならバスで行くのと2000程度しか変わらない.そりゃいいと思ってそっちにしたら,やって来たのは軽トラだ.そして荷台(椅子が設置してある)には既に親子らしき三人が乗っており,俺は助手席に乗せられた.つまり,この親子がシェア相手(というか,多めに負担してくれる人)を探していた,ということか.

件の岩山寺院をそれなりに見物する.ここの特徴は,サルがやたらにいることと,仏教じゃない土着の神もたくさん祀ってあるという点だろう.土着の神が仏教寺院に吸収されているのは,ほかの寺院でもたまに見かけた.ミャンマー以外でもときどきあることだな.

帰り道,同乗した親子と運転手が,近くにある丘の頂上にある寺院(ポッパ山とは全く別物)を指して何やら言い出した.英語がもひとつ通じないので意思疎通に苦労したが,どうやら,親子はその寺院も参拝したいらしい.しかしこの車はシェア中なので,俺をほっといて行くわけにもいかない.ついては,俺も同行し,そこまでの追加料金の一部3000チャットを負担してくれないだろうか,ということらしい.

まあたいした金額でもないし,せっかくだから同意してついていってみた.外国人からするとそんなに違う内容とも思えんが,何かこの寺にもそれなりにいわれでもあるんだろう.寺院の名前はTu Yin Taungだそうだ.

モンユワから次の目的地バガンに向かうのに,マンダレーに戻らなくてもそのまま行く方法があるとガイドブックその他で情報があった.まずエーヤワディー(イラワジ)川沿いのパコックという町までバスで行き,そこから船で一時間かそこら川を下ればバガンに着くんだとか.同じルートを戻らなくてすむし,川の風景も楽しめて,なかなかよさそうだ.

そう考えた,俺を含む八人の外人観光客が12時近くにパコックに到着.しかし,寄ってくるタクシー運転手たちに聞くとなぜか一様に「船はないよ,バスで行け」と言う.情報では昼過ぎまで船はあるはずなのだが.中年夫婦二人は,この時点でさっさとバス乗り場に行ってしまった.

残った六人はとりあえず川岸の船着場まで行ってみることにした.しかし,あたりにいる人達もやはり「客船はないよ」としか言わない.英語が微妙にしか通じないのでいまいち要領を得ないが,話を総合すると,(1)最近新しい橋ができたので,客船はあまりなくなった.(2)もうすぐ正月祭り(東南アジアによくある,いわゆる水かけ祭.四月にある)なので,状況が不確定だ.ということらしい.結局,「この船をみんなでチャーターすれば行けないこともないよ」とか言ってきた人がいるだけである.

その「チャーター」だと一人二万チャット(2000円)とかそれぐらい払うことになるらしい.俺だったらたぶんこの時点でもうそれでいいよとか言いそうなのだが,外国のバックパッカーの人はそういうのがんばるね.高すぎてご不満らしい.どうするのか見ていたら,最終的に白人の兄ちゃんが直接船主と交渉し,一人5000チャットぐらいで話をまとめてきた.いやー助かった.

二十階建てのビルにも匹敵する超巨大な仏像と,そこらじゅうびっしりと大量の仏像で埋めつくされた変な寺が二大名物だ.前者はおそらく世界最大の人型建造物ではないだろうか.いやもう本当アホかと思うが,別にネタではなく普通に参拝している人がたくさんいるわけである.ただ,現地の人にしても観光気分で来てる側面もあるようだ.マンダレーの名所マンダレーヒルでも思ったが,要するにこの国では,有名寺院がテーマパークとして機能しているらしい.というか,テーマパークのネタが基本的に仏教になることが多い,と言ってもいいのかもしれん.それが何故なのかはいろいろ理由はあろうが.

この町では,着いたのが15時過ぎで,次の朝には出発だったので,観光に取る時間があまり取れない.そこで,バイクタクシーをチャーターして見どころを回ってもらうという,普段やらない行動をする羽目になった.そもそも,件の二大名物は町からやや離れており,公共交通機関などももちろん発達していない.

ところでそのバイクタクシーであるが,最初に運転手のおっさんに金額を聞いたら全部で10000チャット(1000円)だと言うので,まあそんな高くもないかなと思い頼んでみた.さて観光がひととおり終わって,俺が「10000Kって言ったよね?」と言うと一瞬言いよどみ「あと1000上乗せしてくれ」などと言い出す.タクシー運転手が後から違う値段を言うのはよくある話だが,あまりにもささやかな吹っ掛けかたなのでちょっと笑ってしまった.

あとこの町ぐらい田舎になるとあまり英語が通じない.通じないのだが,ミャンマーの人はわりと親切に応対してくれるので,なんとかなる場合も多い.食堂で困っていたら厨房に並んでるのから選ばせてくれたりとか.

ミャンマー第二の大都市.ここは普通に暑い.

ミャンマー第二の大都市.ここは普通に暑い.

碁盤目状に区画分けされた町で,地図で見るとかなり広い範囲に碁盤目が広がっているので,行く前はずいぶん広い町なのかと思っていた.実際は,碁盤目状に道路がひいてあるからと言って,各ブロックに建物がすきまなく建っているとは限らないのである.東のほうは建物より木のほうが多く,ほとんど単なる田舎道だ.西にはずれていくと,だんだん建物が籐で編んだ素朴な形式になってくる.都市になっているのは碁盤目の中心部分だけなわけだな.

ここは中心部に城壁でとりかこまれた王宮ブロックがあって,再建された王宮の建築群を見物することができる.ただ,城壁の内部が隙間なく王宮というわけではなく,城壁内部のそのまた中央部に王宮建築群がある.じゃあその間は何なのかということだが,見たところでは普通に人が暮らしているようだった.店や学校らしきものもある.

「城の周りを町が囲み,その周囲を城壁や堀が囲む」という形式はわりとよくあるので,それ自体は別に驚くようなこともない.ただマンダレー王宮での奇妙な点は,なぜかそのエリアには外人は一切立入禁止という点である.ただの集落にしか見えないが,一体何があるというのだろう.

ところでミャンマーの経済はかなりの部分を中華系資本が動かしているのではないかと思うが,この町では特にその印象が強かった.お店もホテルもそれ系ばっかりである.

ミャンマー東部の高原にある町.三月のミャンマーはもう暑季に入っていてかなり暑いのだが,いちおう高原にあるのでそこまで暑くはならない,というのがウリ.さりとて人里離れた山奥というほどでもなく,大都市マンダレーから一,二時間で到達できる(タクシーなら一時間,トラックの荷台なら二時間だった).

というわけで風光明媚な避暑地,ということになっているのだが,どっちかというと国内向けで,外人観光客的にはわりとどうでもいいような気がしないでもない.推して知るべし.なんかそれなりにテーマパークとか植物園とか観光名所もあるのだが.

ここでびっくりしたのは,喫茶店でたまたま近くにいた人が「お近付きの印に」とか言ってお茶をおごってくれる,などというテレビ番組の仕込みのようなことが実際に起きたことである.本当にどうでもいい雑談などをしていただけで,俺がちょっとトイレに行っている間にその人は立ち去っていたし,そのあと会うこともなかった.日本円にすれば30円ぐらいの話ではあるが,実に驚いた.

あと,某歩き方の情報では「マンダレーからのトラックは町中心部が終点」みたいに書いてあるのに,ぼんやり乗ってたら町外れのバスターミナルに着いてしまった.まあGPSと地図があるから別に迷ったわけではないが,無駄に苦労したな.