カテゴリ別リスト:趣味日記-旅行(327件):新しい順

covid-19対応のいわゆる水際対策について。

帰国前にホーチミンシティの検査機関に行ってPCR検査を受け、さらに結果を紙面で受けとるために次の日にもう一度行く必要があって、なかなかめんどうくさかった。もちろんネット経由でも結果は送られてくるし、MySOSとかいうやつに登録するのはその電子的な陰性証明でも問題なかったのだが、帰国便のチェックイン時には普通に紙面も確認された。あそこで紙を持ってなかったらどうなるんだろうか。スマートフォンの画面に表示した陰性証明とかでもいいのかな?

ホーチミンシティの検査機関も一時はけっこうたくさんあったらしいが、今はだいぶ減って、観光客が主に滞在する1区には一軒しかない。これが微妙に遠くて、歩くと小一時間かかるのだった。二回目はさすがにバスで行った。あと9月1日と2日がベトナム的に休日で、検査機関も午前中しかやってないというのもめんどうだった。いやむしろ半日でもやっててくれてありがたかった、と言うべきかもしれないな。

そのような手間をかけて登録し、MySOSが青色画面の状態にしておいたので、関空ではほぼすることはなかった。着陸から30分で空港を出られたほどである。せいぜい、動線が分けられているので空港内モノレールやトイレの多くが使えなくて不便だったというぐらいだ。しかし、同じ便で降りた他の人は全然出てこなかったけど、MySOS登録などということを完全に準備してきている人は思ったより少数派なのだろうか? その場でPCR検査らしきことを受けている人も見たぐらいである。チェックインのときはどうしたんだろう。

あとMySOSに検査結果を登録するとき、俺は一発で通ったけど、Y氏の分は同じ操作をしたはずなのに一回はねられて操作しなおす羽目になったのもよくわからない。いつも完全に同じ審査をしているのだろうか? というかあれはどのくらい人間が見ててどのくらいが自動処理なんだ?

まあ、9月7日以降はさらに緩和されてるので、今ならそもそも検査を受けたり結果を登録したりする手間もなかったんだろうが。ほんとにもうどうせなら9月1日から緩和してくれればよかったのに。そういえば、VietJetで日本行きの便を予約すると、なんとPCR検査無料のクーポンがついてきたんだけど、あれも中止になったりするんだろうか。それとも3回ワクチン接種してなければ必要だから続けるのかな。本来565千ドン(3500円弱)なので微妙に気になる。

「搭乗直前にもうひとつ国内線の航空券を買った」などという無茶な買いかたから、賢明な読者諸氏にはいわゆるLCCを使っているということがおわかりいただけるだろう。ふつうの航空会社なら、まとめて買ったほうが安いはずだからだ。LCCは通常、どう買っても区間ごとの運賃の合計になるので、別にあとから区間を追加してもいっしょなのである。

というわけで今回使ったのはベトナムのLCCであるVietJetだ。というか、そもそも関空への就航を再開している会社がまだ少なくて、選択肢はそんなになかったけど。VietJetは毎日関空便を飛ばしてくれているありがたい会社だ。もちろんLCCなのでいろいろと「そんなことは期待するな」という点はあれど、就航してくれているだけでありがたい今日このごろ。そろそろもうちょっと増えてくるかなあ。

「そんなことは期待するな」で一番アレだったのは、航空券を買うための公式webページや専用アプリの出来が微妙ということである。公式webで買う場合の問題は、「購入者住所の都道府県がどうやっても東京になってしまう」ということだ。専用アプリについては、「異様に重い」という点と「ときどき意味不明なエラーが出て進まない」という点がアレである。まあ、別に物理的に何か送ってもらうことはないし、郵便番号なんかはちゃんと入力できるので、総合的にはwebで買ったほうがマシか。アプリのほうの、「エラーが出て進まないんだけど、エラーメッセージを見ても何が問題なのか書いてない」というのは本当にどうしようもなくて困る。

あとLCCで定番なのは「よく遅れる」というやつだな。今回は、国際線はそこまで遅れなかった。出発は30分ぐらい遅れてたけど、到着時刻はほぼ予定どおりだったし。関空便は今のところ便数自体が少ないので、そんなに遅れる要因がないのかな。問題は国内線で、ニャチャン行きが1時間半ぐらい遅れていた。国際線の遅延を警戒して遅めの便にしていたので、最終的にニャチャンのホテルについたときは22時をまわっていたほどだ。まあ、ニャチャンの治安は悪くないのでそこまで困ったことではなかったが、ホーチミンシティの空港周辺で無意味に5時間ぐらい待つはめになった。

待ってる間、空港の目の前に「モール」と称するビルがあるので入ってみたところ、「1階のコンビニと最上階のフードコートぐらいにしか人がいない」というだいぶ微妙なビルだった。フードコートはそこそこいいと思うけど。

ホーチミンシティの9月はクソ暑い。たぶん6月でも12月でもやっぱりクソ暑いんだろうが。この国の連中がほぼ全く外を歩かない、というのはやはりこの暑さが原因なのかね。とにかく誰も歩かずバイクに乗っている。600万の人口でこれをやるので、この町はとてつもなく歩きにくい。もともとベトナムの町にはあまり信号機とかが整備されてないので、このような量のバイクには対応できないのだと思う。

そもそも、道路の引きかたとかが明らかにバイクや車優先で、歩行者のことなどあまり考えていない。大通りになると、2kmぐらいに渡って全く横断する方法がないような道が普通にある。ヤンゴンとかと同じで、巨大都市なのに都市計画が雑で十分なインフラが整ってない系の町だ。巨大都市じゃなければイイカゲンでも何とかなるんだけどねえ。

さて、ここはこの国最大の商業都市なので、ビルがボロかろうが道が適当だろうが、オサレなお店とか高級品のお店とかも普通に存在している。ベトナム料理を食べるんでも、屋台の店から先進国っぽい小綺麗な品を出す店まで好きに選べるし、よその地方の料理だって食べられる。ベトナム料理はもともとわりとバリエーション豊富なので、そういう意味ではこの町は観光客的に便利なところだ。今回は泊まったホテルの隣にナイスなカフェがあって、朝食に具合がよかった。

Y氏が陶器など所望するので、川向こうの2区にも行ってみた。あたりにはオサレ雑貨店、外国料理店、ステキなバー、クソデカタワーマンションやオサレ邸宅にインターナショナルスクールやモンテッソーリ教育まで並んでおり、なかなかの鼻持ちならない感でおもしろかった。どうやら主に駐在員とか外国人が来る地区らしい。というか、この手の地区の店に在住外国人が来るのはわかるが、観光ガイドブックで紹介するようなもんかなとは思う。先進国の連中は、ステキなバーとか行きたきゃ自国で行けばいいのでは?

ふつうの街区での外国文化勢力としては、日本と韓国があちこちで鎬を削っていた。そして中華勢力だけが中華街周辺に固まっているようだった。ちょっと珍しいパターンだと思う。中華街だけ古くからあるからなのか、中華系はあまり歓迎されていなかったので結集するしかなかったのか。

さて、単純往復と言ってはみたが、話はそう単純ではない。今回はまず関空〜ホーチミンシティ往復の航空券を買っておいたのだが、ずーっと同じところで過ごすのもどうかなあと思ってはおり、せめてもう一カ所ぐらいは行こうかなとあれこれ悩んでいた。そして最終的に行き先を決めたのは出発便の搭乗ゲートの前である。つまり、空港で待ってる間に、国内線の航空券をもうひとつ買ったのだ。スマートフォンというものはまことに便利である。

ニャチャンというのは、ベトナム南東部のビーチリゾートである。ホーチミンシティから夜行バスでも行けるが、めんどくさいのでやめた。7時間かかる上に早朝に着くしな。夜行列車だったらもうちょっと楽なんだが、これは駅に行ってみて満席だったらもうバスに乗るしかない。というわけで最初から飛行機にした。

ビーチリゾートということなので、この町はやはりコロナウイルス騒ぎの影響がでかそうだ。町の南半分にでかいホテルが立ち並び、中国語やロシア語の看板をかかげた店が多いのであるが、そのあたりは本当に閑散としているようだった。まあ俺たちは北側に泊まったので、空港バスの窓から見ただけだけど。いや、ロシア人の客が減ったのはコロナウイルスのせいじゃないのかね?

ともかく、外国人の客が来ないので、ビーチに来ているのも国内の客ばかりだった。日本の観光地に日本人客がすげえ増えたのと同じ現象だろう。また、外国人を相手にしていたお店は閉めたり廃業したりというところも多かったが、地元の人やベトナム人が来る店は普通に賑わっていた。タイ観光フェアみたいなイベントをやっていたが、あれもベトナム人向けなんだろう。

夕食に、地元で有名な焼肉屋がホテルの近くにあるというので行ってみたら、17時にはどんどん客が入ってきており、ちょっと見ている間に二階席まで全部埋まって待ち行列ができていたほどだ。ちなみに焼き肉はなかなかうまかった。まあ、ベトナム旅行に行った感想を聞かれて「焼き肉屋がうまかった」もないもんだとは思っている。

日本から来てすぐだったので、なんという暑いところだと思っていたのだが、あとでホーチミンシティを歩いてみたら「ニャチャンはまだ過ごしやすかった」という事実に気付いて驚いた。海沿いのせいか、そこまで気温が上がらず、日陰にいるとけっこう涼しい風も吹いたりするのだ。

2年半ぶりの空港だ!

今年はついに夏の旅行を再開した。ブランクがあるので、期間も短めだし複雑な旅程は組まないしでリハビリ的にいってみる。関空からの単純往復だ。

朝早い便なので、空港は空いていた。というか国際線ターミナル自体まだまだ人が少なく、店もほとんどやっていなかった。忘れてた歯ブラシを買いに国内線フロアに戻るはめになったぐらいである(いちおう、出国審査後のエリアでひとつだけドラッグストアが開いていたので、そこでも買えたかも)。去年ぐらいから空港に限らず「どうせしばらく人来ないから改装でもしようぜ」みたいな施設をわりと見る気がするが、ここも同様である。まあ、まだまだ便数も少ないしな。

でも国内線ターミナルはそれなりに人がおり、上にも書いたとおり店も営業している。なんか「国内の移動ならアリだろ」みたいな空気があるような気がするが、どっちかというと今は国内の移動のほうが微妙では?

まあアレだ、すいてるから楽なのは楽だった。ほとんど行列なし。

ところで,俺はイタリアに数日間滞在していたわけだが,特に何の問題もなく日本に帰国している.11日の時点ではカターニア→ドバイ便はまだ普通に飛んでいたし,UAEも日本もイタリアから来た奴を問答無用で強制隔離とまではいっていなかったのだ.というか,特に何の症状もない状態で,イタリアに滞在したことを検疫官にわざわざ正直に申告までしている.でも,イタリア滞在で自動的に2週間隔離になるのはもうちょっと後で,俺は北部やローマあたりには(トランジットも含め)一歩も踏み入れてなかったので,普通に通されたのだった.

別に何も違法行為やズルはしていないことに注意されたい.つまり,そうやって入ってきてる奴は日本国内にある程度いると思われる.俺はとりあえず3月に授業があるわけじゃないし,授業以外では人と会うこと自体少ないから,仮に無症状で感染してたとしても人にうつす危険は少ないと思うけどね.

UAEの王族がイタリアに対して「新型コロナウイルス対策で協力する」的な声明を出してたので,ドバイ行きはそこそこねばって飛ばすだろうと思っていた.じっさい11日にも既にロンドン行きやパリ行きは欠航になっていて,ドバイ行きが飛んでてよかったと思ったものだ.しかしまさか空港自体が閉鎖になるとか,EU全体が閉鎖になるとかそういう事態になるとはね…….チュニジア〜イタリア間のフェリーも,乗った数日後には欠航になったようだし,わりとぎりぎりだった.

帰りのドバイ→関空便もいつもより空席が目立ったし,なによりドバイ空港があんなにガラガラだったのは初めて見た.これはかなりやばい経済危機の予感.

到着したとき(8日夕方〜夜)はまだ,町は普通の様子だった.しかし二日目あたりから様子が変わってくる.まず美術館・博物館や遺跡の類が全て閉鎖になった.ただこの時点ではまだそれなりに町に人がいて,喫茶店には人がときどきやってきてコーヒーなど飲んだりしていた.三日目になると,飲食店は閉めているところが多くなり,スーパーが入場制限をし始めていた.この日に移動原則禁止令が全国に広がり,次の日には食料品店・薬局以外全部閉鎖という強力な措置が出た.マジで急速に事態が悪化してて興味深かった.

というわけでどんどん食事する先がなくなっていったので,キッチンつき物件に滞在していてとても助かった.サラミを炒めたりカットサラダにバルサミコ酢振ったりして食べていた.部屋でもそもそ食事してても,それなりに旅行してる気分になるのが変なものである.スーパーで買った安物のピザとか紙パックワインすらうまくてびっくりした.

ちなみにこの宿泊先だが,いわゆる民泊の類である.ふつうの住宅用建物の一部を管理して客に貸しているかんじ.それはいいけど,オーナー(だかスタッフだか)が一度も姿を見せなかったのはちょっとどうかと思った.宿泊料金の受け渡しですら「セキュリティボックスに入れといて」ってメッセージ送ってくるんだもんな.ほかの宿泊客はスタッフに会ってた人もいたらしいので,アジア系が避けられてた?

しかしまあ,俺の旅行は散歩することが主体で観光名所を回ることにそれほどこだわりがないとは言え,ほぼ全く観光できないというのはさすがに残念だった.カターニアには古い大学があるので,ここを見物するのはわりと楽しみにしていたのだが.カターニアから日帰りでシラクーサなども観光しようかと思っていたけど,これも中止した.いつかまた来よう.

さて賢明なる読者諸氏はお気づきかもしれないが,フェリーの行き先のパレルモというのはシチリア島の中心都市だ.つまり,イタリア領である.もしかするとやたらに遅延したのは検疫等の手続きに時間がかかっていたのかもしれない(何の説明もなかったけど).

ただ,シチリア島は新型コロナウイルス感染の中心ではなく,というか最初のうちはほとんど関係なかったのである(今でもまだ死者は3人なので,日本とそう変わらん).俺がパレルモにいた時点では,まだわりかし他人事の雰囲気だった.観光客もそれなりにいて,店も普通にやっていた.おそらく,ここで滞在中に受けた印象は,まだ平時のときと大きくは違ってないと思う.

観光名所もまだちゃんと開いていて,ノルマン宮殿のクソ派手な礼拝堂を眺めたりとか大聖堂の屋根に登ったりとかできたし,大聖堂ではミサまでやっていた.たぶんあれが3月最後のミサになったんだろうと思うが.

チュニジアから来るとパレルモはいかにもイタリアの町で,旧市街中心部など装飾過多で豪華である.中心部をはずれるともちろんあまり豪華ではない,というかだんだん雰囲気がアレなので,夜歩いたりとかはやめたほうがいいかもしれないね.中心部は構造も単純なので散歩するのは簡単だ.「タテのメインストリート」のマクエダ通りと,「ヨコのメインストリート」のヴィットリオ・エマヌエレ通りを把握しておけば,観光客的にはおおむね十分である.

イタリアなので,おいしい食堂の類もいくらでもある.ネットを探せば日本語情報すら山のようにあるので,無難な食事場所を探すにも苦労はなかった.ふだんとは違うな.というか,それなりに繁盛してるとこを選べば,適当に入ってもそんなにはずれはないんじゃなかろうか? 喫茶店でなんの気なしに食べた菓子パンがうまかったので,ちょっと感心した.

ところで,フェリーから降りたあとの入国審査を屋外でやっていたのにはびっくりした.屋外というか,港の敷地を仕切ったエリアの中に審査官のブースが建ててあって,その前に歩いて行くのだ.雨の日はどうしてるんだろう?

夜行フェリーというのは便利なものである.夕方に出港して寝てる間に海を渡り,移動と宿泊がまとめてできるよやったね.予定通りにいけば.

今回はチュニジアを18時に出港して翌朝7時に到着する予定だった.念のためちょっと早めに来たので,4時間は待つことになる.まあ,飛行機の乗り換えとか考えたら別にそれほどたいしたことではないだろう.……と思っていた.しかししばらくすると,フェリーターミナルの表示に遅延の表示が出たのである.フランス語だから自信ないけどたぶんそう.24時とか書いてあるので,さらに6時間待たねばならない.

チュニスのフェリーターミナルにはたいしたものはなく,長時間過ごすのはつらいものがあった.しかも,港の一番はじっこにあり,ターミナルから外に出てみても徒歩圏内にそれほどたいしたものはないのだ.というか夕方までならともかく,夜になってそうほいほいと外を歩くわけにもいかないし,荷物はどうすんだという問題もある.

さて,この路線は一隻の船が行ったり来たりしているだけなので,向こうから来る便が遅れるとその分出発も遅れることになる.LCC便が遅れやすいのと同じ理屈だ.それなのに,21時になっても22時になっても船が来ないので変だなあと思ってはいた.23時半ごろにいちおう出国審査が始まったけど,審査が済んだからって船がいないんだから何もしようがない.結局,日付が変わったあとやっと船が来て,それから向こうからの客が降りて再出港の準備が整うのを待ち,……実際に出港したときは午前3時を過ぎていた.出国審査の後の制限エリアでは外気に近くなるので部屋がかなり寒く,お店も全くないし,眠気も増してきてかなりつらかった.非制限エリアの10時間よりつらかったかもしれん.

さらに,9時間半遅れたなら9時間半遅れて着くのかというとそうでもなく,到着したのはなんと20時過ぎである.本来,多少時間がかかっても寝てるので問題ない,というはずが,6日の起きてる間をほとんど船で過ごすことになった.別に豪華客船でもなんでもないので,これまた暇をつぶすのが大変だった.部屋に電源があったので,raspberry piでゲームなどすることはできて,ターミナル待合室よりはマシだったかな.

ひさしぶりにかなり限界旅行だった.パレルモの宿泊先の人が,予定より大幅に遅れたのにちゃんと待っててくれて本当にありがたかった.

チュニジアの首都であり,地域きっての巨大都市だ.ここは古くから重要な町だったらしく,そもそもチュニジアの首都だからチュニスと呼ぶのではない.チュニスがある国だからチュニジアと呼んでいるのだ.

メディナもなかなかヤバい.かなりでかいし,構造も複雑である.特に,中心部の商店街地域では屋根がかかっている部分が多いので,なんとGPSが使えない.マハディアがレベル1,スースが2,カイルアンが3としたら,チュニスのメディナはいきなりレベル6ぐらいの感じだ.思ったとおりのところに行くにはかなり慣れが必要である.

もちろん,思ったところに「行かなくてもいい」のならば問題はない.散歩するだけなら適当に歩いて差し支えないので,観光客としては深く考えずに行ってもいいのだ.夜が早いということさえ注意しておけばいい.帰るときは,人通りの多い通りを一方向に進み続ければ,いずれは出られる.なんつうかアレだ,ここに限らないけど「どうしても行かなければならない」名所やお店なんて,そんなにないと思うんだよ.

ところで,夜が早いのはチュニスのメディナに限らず,この国ではだいたいそういうものらしい.夜になると車で乗りつけるような店しかやってない.なので,最終的には食事は昼をメインにして,夜は軽く食べるように行動していた.いかにも観光客とか来そうなレストランとかでも,わりと平気で5時ごろ閉まったりする.

観光客も使う公共交通機関には,強いて言えば「メトロ」と呼ばれる路面電車があるが,そんなに使いやすくはない.べつに均一料金ではないのに停留所に路線図が書いてないので,地図とかで予め降りるところを調べないと切符も買えない(検札の出現率は低いようだが).あと中心部近くに「共和国広場」なる大きな駅があるのだが,どうもときどきこの駅を通過するものがあるらしい.どこにもそんなこと書いてないし,列車を見ても全く区別がつかないのでめんどくさい.直前の駅でフランス語のアナウンスがあるだけのようだ.見ていたかぎりでは,もしかするとこの動作をするのは4号線だけなのかもしれないが,観光客が一番使う可能性が高いのは4号線なんだよな.

首都チュニスからちょっと北東に行ったところに,シディ・ブ・サイドという小さな町がある.町というか村とか集落とか呼んだほうがいいぐらいの規模だ.

ここは観光地である.神戸で言えば異人館街ぐらい観光地.白と青を基調としたオサレな町並みが観光客に大人気だ.でも,そもそもこの国のメディナはだいたい白と青を基調とした町並みだと思うんだよね.シディ・ブ・サイドは小さく小綺麗にまとまってるところがいいのかね.

まあ俺もせっかくだから,有名カフェでお茶を飲んだり高級レストランでランチをいただいたり人間好きの猫と遊んだり,観光地を楽しむことにした.酒も頼まないランチで2500円以上払うとか,俺にとっては法外な高級品である.高級レストランなので盛り付けすら凝っているし,それなりに凝った味でよかった.焼いただけとか煮ただけとかのやつとは違うのだ.最後にカードで払おうとしたら「機械のロール紙が切れた」とか言い出してやり直しになり,結果二重請求になってたとかは御愛嬌である(あとでカードのコールセンターに電話して直してもらった).

あと猫と並んで道端に座ってたら,通りすがりの兄ちゃんに「写真撮っていい?」などと言われた.

さて,このエリアにはチュニスから電車ですぐ来れる.なんか路面電車に毛がはえたような鉄道が走っているのだ.せっかく鉄道があるので,今回は,帰りにこの路線にそって港まで歩いてみた(7〜8キロぐらい).その心は,遅くなってきても,途中から電車に乗れるはずという安心感である.つまりよく知らない場所でも安心して散歩できるのだ.

途中,いわゆる「カルタゴ」のエリアを通った.まあカルタゴと言ってもフェニキア時代のものはほとんど残っていない.ローマ時代の遺跡ならそこそこあるので,浴場跡など多少見物した.現代のカルタゴはいわゆる高級住宅街の類であって,建物自体が少ない.しまいには大統領官邸なんか出てきて,警備の人に「反対側の(官邸から遠い側の)歩道を歩いてね」などと言われてしまった.

旧首都シリーズ2.

スースからちょっと内陸に入ったところにある町だ.政治的な力を失ったあとも宗教的には聖地だったそうで,この町にはやたらとモスクがあるし,大モスクはかなりでかい.19世紀にフランス軍が占領するまで,そもそもイスラム教徒以外は町に入れなかったんだとか.なお1世紀以上経った今では,大モスクなんか行くとちゃんと観光客から儲けようとする連中が来てくれる.

ここのメディナは,わかりやすい大通りが少ないので,大きさのわりには迷いやすい.スースのものより難しいと思う.というか大きさ自体も少し大きいし,店が特定の地域に集中していて,それ以外の場所はどこも似たような雰囲気になるのも迷いやすい原因かもしれない.

宗教都市なので,モスク以外に聖人の霊廟なんかもある.メジャーどころは観光名所でもあり,イスラム教徒でない観光客も棺の部屋以外は入ることが可能だ.せっかくなので俺もひとつ一番有名なやつを見物してみた.いわゆるアラブ風のタイル張り装飾や天井装飾がずいぶんと凝ったものであるが,イスラム開祖的には霊廟を豪華にして崇拝の対象とするのはどうなんだろうね.キリスト教でもよくあるけど.

あと見物してる途中に小中学生の一団が入ってきて,東アジア人というだけで「ヘーイコロナコロナ〜」的な声をかけられた(この時はまだ,ヨーロッパの感染拡大はそこまで深刻には思われてなかった).まあそんなこともあるだろうなと思ってスルーしたら,あとで中庭で休んでるときにその一団が戻ってきて,今度は一緒にセルフィーを撮らせろなどと言い出した.??? どういう意味? なんか友達に度胸自慢でもするのだろうか?

ところで,この町の名前の日本語表記は非常に一定していない.本によって「ケロアン」「カイルアン」「カイラーワーン」などと好き勝手に書かれている.俺が聞いた限りでは「カイルアーン」に近い音に聞こえた(最後の音節にアクセントがある).というかケルアンとかケロアンとか書くのはフランス語読みかもしれないな.そういやアラビア語は母音の長短を区別すると聞いたこともあるが,チュニジア方言ではどうなんだろう.

チュニジア中部の中心都市.中部っていうのかな? 「砂漠じゃない部分」の真ん中へんだ.

ここは海のそばのメディナ自体がよく残っており,世界遺産であり観光名所だ.また,ビーチにも観光客が来るようである.つまり,観光客的には,マハディアの規模が大きい版だ.じっさいここのメディナはわりと大きくて散歩しがいがある.

メディナの構造としては,海側から陸側に向かって登り坂になっていて,海側の入口近くに広場やモスクや要塞があり,また一番奥の高いところにも要塞が建っている.坂に直角な方向に何本か大きめの通りがあり,低いエリアに二本ほど坂に平行な大通りがある.平行なほうは通りというか商店街だ.複雑といえば複雑だが,坂の方向が一定なので,どこにいるかわかんなくなるようなことは少ないと思う.適当に散歩するのもわりとおすすめだ.

ビーチもわりと旧市街近くにあり,町の近くのあたりでよければ歩いて行けるレベルである.早春の夕方だというのにけっこう人がいてびっくりした(さすがに泳いでる奴はいないようだった).リゾートホテルがつぶれて廃ビルのままになってる建物があったり,地元民が集まる長閑な雰囲気だったり,ゼレノグラーツクみたいな感じになっていた.でもここは夏にはヨーロッパ人客が来てにぎやかになるんだろうか.あと,廃ビルの一部だけをカフェとかでそのまま使ってるのはどうかと思う.

ビーチから旧市街につながる大通りを歩いていたら突然話しかけてくる男がおり,「俺だよ俺,入口のとこの店でセキュリティガードやってた」などと言い出す.いやお前は俺の顔を覚えとるかしらんが,セキュリティの奴の顔なんか一々覚えとらんがな.まあ要するに,マージンを貰える店で買い物しようとかコーヒーおごってくれとかそういうタカリ的なアレなのだが,わりとしつこくて参った.英語があんまりわからないフリをしてもなかなかひきさがらない.10ディナール(400円弱)くれとか,どこでコーヒー飲んだらそんなにかかるんだよ.結局,お金はホテルに置いてきてると言ったらやっとあきらめた.超めんどくせえ.

豆情報.旧市街から一番近いスーパーは,ここのやつだと思う.もしメディナの奥のほうに滞在してるなら,こっちのほうが行きやすいかもしれない.まあ市場に行くのも面白いと思うけど,スーパーは値段が決まってて楽だよね.

チュニジアの中部,海沿いにある小さい町だ.古代からある町だそうで,ファティマ朝時代は首都をやったことがあるらしい.でも,べつに今の基準では大都市ではない.メディナ(アラブ式の旧市街)もどちらかというと小さめである.というか,海に突き出した半島部分がそのままメディナになっているので,その半島より大きくはなれないのだ.

本格的な観光初日なので,小さめなのはむしろ好都合だったかも.ペースを取り戻すのだ.半島にアラブ風の白い市街ができているので,海とセットで眺めるとなかなかいい景色である.このあたりの海はたいへん綺麗だった.

ちょっと不思議なのは,半島の先端部分は市街になっていないことである.墓地があって,その先は公園というか特に何もないような感じになっている.釣りだとかデートだとかしてる人がいるようなところだ.なんか崩れかけた門の遺跡が残っているので,本来は先端まで城壁と市街があったんじゃないかと思うのだが.ちょっと古い地図を検索してみたところ,元々先端のほうは城壁があるだけで建物はなかったらしい.

グーグルマップで評判のよさそうなレストランを適当に探して入ってみたところ,メニューがなくて,おすすめメニューを言われるがままに頼むことになった.というかここに限らず,チュニジアではけっこうメニューがないと言われるレストランが多かったと思う.もしかして,「英語のメニューは」ないよ,ということだったのかもしれないが,他の客を見ていてもメニューを見ている感じではなかった.

それはそれとして食べたのは魚のクスクスである,魚はいいとして,あわせて入っていた謎の具が一体なんだったのか今も気になっている.細切りにした大根を固めたような食感で,味もあっさりしていた.

今回の主な旅程はグダンスクinリーガoutにもかかわらず,実は日本からの航空券はストックホルム往復である(これだけ安かったのだ).ストックホルム→グダンスクはSASの飛行機に乗ったけど,リーガ→ストックホルムはフェリーに乗ってみることにした.一泊分の宿泊も入るわけだし,普通の船室(いちおうシャワーもついてる)ならそうやたらに割高なわけでもない.

同じ感じの船としては,以前に乗ったヘルシンキ−ペテルブルク便と比べると,エストニアの会社のせいか多少きれいでお店も充実していた.まあでも,別に俺は免税店であれこれ買いこむわけでもないし,夕食バイキングは同程度だったと思う.俺らは今回もバイキングで元を取ろうと,いじきたなく何度か往復したけども,ほかにあんまりそういう人はいなかったね! あ,でも,明らかに高そう(おいしそう)なローストビーフだけ速攻で無くなってたのはちょっと面白かった.

というか,そもそもバイキングの席はかなり空いていたし,ほかのレストランやカフェテリアも同様だった.実際経営とか大丈夫なのか心配になるほどだった.この日は9月に入ったばかりの平日だったし,客自体が少なかったんだと思う.9月に減便するような設定になってなくて,俺は助かったけどね.

ペテルブルク便に乗ったときも「甲板に出ると寒いなあ」と思ったものだが,今回はそんなものじゃなくて,海に出てからは船室にいても寒かった.夜遅くなってくるとだんだんマシになってきたので,暖房を入れたんだと思う.そして暖房が効いてくると,今度は空気が乾燥してきてそれはそれでちょっとつらいのだった.9月はじめなのに,冬みたいな話だ.

ここはYも一度来ているはずなのだが,あまり印象に残っていないという.まあいわゆる「日本人のイメージするヨーロッパの町」みたいな感じであって,あまり変わった特徴はないかもしれない.

しかしそんなY氏でもリーガ中央市場は記憶に残っていたらしい.飛行船格納庫の建物を元にした巨大なやつが何軒も建っててインパクトでかいからな.そもそも市場を見物するのはわりと好きなので,そのときも中まで見物したはずである.

今までは市場に行っても「面白そうだけど旅行中に食材とか買ってもなあ」とか思って特に何も買わないことが多かったところ,今回は,ためしにいろいろ買って食事をしてみた.そもそも,よく考えたら市場では計り売りが基本なので,食べきれるようにほんのちょっとだけ買うことも別に可能なのだ.まあ,ラトビア語は全然わからないし,ロシア語も複雑なことはわからないので,チーズの種類だとかはヤマカンであるが.あとチーズを買ったら何か謎の液体をかけてくれたけど,何だったのだろう.かけたほうがコクがあってうまいのはわかった.

シャウレイで食事をしたときも思ったけど,食事を分けたりできるというのは複数人で旅行することの明白なメリットだな.一人は気楽で好きだけど,食べきれる量が少ないので,どうしても楽しめる食事のバリエーションが少なくなってしまうのだ.

ところで二度目だけど観光も全然してないわけではない.わざわざ運河を回る遊覧船に乗ったりした.お高いけど楽でそこそこ楽しいぞ.あと旧市街の「三人兄弟」なる古い家を見物してみたら,中でやってた展示が思ったよりよかった.ソ連時代のリーガのいろんな地区の変遷についてやっていて,60〜70年代の地図がいっぱい出てて面白い.やはり展示というのは展示するもの自体が面白いとかたくさんあるとかが大前提で,言葉による解説はあくまで従なのだ.

ラトビアに入り,引き続き観光だ.ここはリーガ(首都)から1時間ぐらいで来れるリゾート地である.

川が作った谷に面していて,谷を渡った反対側の集落はトゥライダという別の名前になっている.もともと川の両側は別々の領主の支配下だったそうだ.ただ現在では町と言えるのはシグルダのほうだけで,トゥライダは良く言っても農村である.まあ,シグルダのほうもいちおう町ではあるけど,なんかこう木が多くて公園みたいな町だった.鉄道の南側にはもうちょっと建物があるようだけど,グーグルマップで見るかぎりはやっぱり間隔が広くて木が多いな.

ガイドブックには「やはり谷を渡ってみるべき」みたいなことが書いてあるので,試してみたらなかなか大変だった.問題は,トゥライダ側の観光エリアはほぼ自然公園のノリなので,「町を散歩する」というよりは「近所の山にハイキングに行く」という体でのぞむ必要があったことだ.

あまり何も考えず出発したため,シグルダ側で城跡や教会を見たりロープウェーで対岸に渡ったりしてる間はよかったのだが,後半体力が尽きてしまったのである.森の中や坂道を歩くので体力を使うことに加え,お店やレストランなどの設備がほとんどなく補給ができなかった.

さらに,最後にトゥライダの城に到着して見物しようとしたら,ここの建物がどこも3〜4層ぐらいの構造になっていて,階段を登るだけでもだいぶ大変だった.あと城の中の展示が正直イマイチだったのも徒労感があったことである.文章や図のパネルを主として展示を構成するのは下策であって,そもそも情報だけなら別に現地で見る必要はないと思うんだよね.

最後にトゥライダからバスに乗ってシグルダ駅まで行き,そこから鉄道でリーガまで帰る予定だったのであるが,バスの本数は少ないしリーガへの列車はなぜか30分ぐらい遅く時刻が変更になっていたので,これまた想定より時間がかかってしまった.やはりお弁当でも持っていくべきだった.

リトアニア北部の中心都市だ.観光客がこの町に来るというのは,事実上いわゆる「十字架の丘」を見に来るということだ.ほかにもいちおう名所らしきものはあるけど,そのためにわざわざ行くようなものではない.で,その,十字架の丘であるが,正直これは出オチの類のような……いやまあ,歴史的意義はあるんだろうと思うけど.思うけど.他所者がわざわざ見に来てどうこう言うようなものなんだろうか.

えーとそれはともかく,ビリニュスからリーガに行く途中でここに寄ったので,めんどくさいから一泊した.とてもがんばればその日のうちにリーガまで行けなくはないだろうけど.

泊まったところはアパートメント形式の部屋で,妙に広くてキッチンもフルスペックであった.せっかくなので,この日の夕食は自炊にしてみた.いや,ほんとのこと言うと,時期のせいかシャウレイの町にどうも活気がなくてわざわざ外食する気が起きなかった,という話だけど.去年教えてもらった「冷凍ペリメニ(水餃子みたいなやつ)を買ってきてゆでる」に加えて,黒パンとサラミやチーズを買ってオープンサンドなど作ったりした.バルト諸国では黒パンがうまいのだ.

現在のところ,旅行中の「自炊」でやったことがあるのは,せいぜい包丁か熱湯が必要なところまでである.そのうち,「煮る」か「焼く」のどっちかが入るパターンに挑戦してみたいと思う.

関係ない話.バスの時間の都合が悪くて十字架の丘までタクシーを使ったので,戻ってきてからリーガに行くバスに乗るまで数時間あいてしまった.そこで,「猫の博物館」なる施設に行ってみたところ,これが実質「ひとり3ユーロで触り放題の猫カフェ」という状態だったので,なんだか得したような気分になった.もちろん,展示自体はそんなどうこう言うようなものではなかった(絵のコーナーとかはちょっとだけ面白いかな).

関係ない話2.この町のバスターミナルの切符売場は19時に閉まる.某ガイドブックは「20時に閉まる」と書いてあったのだが,念のためちょっと早めに着くようにしてて助かった.あぶないところだった.

ビリニュス近郊にある湖の中にある,小さな町.古い城があることで有名なので,わりと観光客も来るところだ.

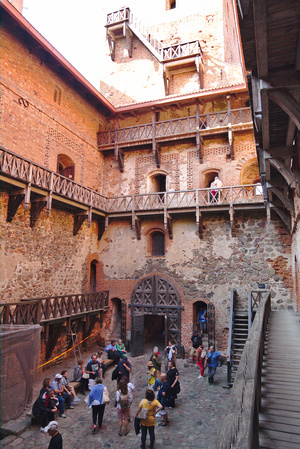

よく見られるパターンだが,城の中は博物館になっている.その中でも,ここは展示がなかなか充実してるし,お城の元々の構造がほどよく楽しめるようになっている.この手の建物としてはけっこうお勧めできるんではないか.時々ある,外観だけ古い城なんだけど中は完全にコンクリートのビル的な作り,というのはちょっともったいないと思う.建物の構造や内装自体も展示の一部として再現してほしいところだ.

お城のある島から橋を渡ってすぐのところにはお店が並んでいて,ここの郷土料理のキビナイとかいうのを食べたりできる.これはつまり,ピロシキの皮を固いパイ生地にしたような料理だ.中身がいろいろ選べるけど,ポークキビナイを試してみたら味の雰囲気が551のアレだった.

なお,もちろん別にトラカイに来なくても,他の町でもキビナイは食べれる.たぶんそんなに違わない.

ここはお城と湖の観光で成り立ってる感じの小さな町だが,それでも学校やらスーパーやら床屋やらの一般的な施設もちゃんとあって,ふつうの町としてもちゃんと機能している感じだ.たまにある,ホテルとかおみやげ屋しかない旧市街みたいな感じではない.散歩するぶんにはもちろんこのほうが面白い.近所のおばちゃんたちが教会に集まってたのを見て,やっぱりリトアニアだなあと思った.

どうでもいいけど,某ガイドブックが「トゥラカイ」という表記をしているのがどうも気になる.「トラ」だろうが「トゥラ」だろうがtraという綴りの音とはどうせ違うんだから,見慣れない表記はやめたらいいのに.

今回Yが到着する空港はビリニュス(リトアニアの首都)である.クルシュ砂州でもたもたしていてあまり時間の余裕もなかったので,ニダから一気にビリニュスまで移動してしまうことにした.クライペダまで1時間,そこからビリニュスまで4時間という感じ.ロシアに比べて超らくちんだった.バスの中のwifi接続も安定して速いので,その日の宿泊先を予約したりもできる.

前回ラトビアとリトアニアに来たときは,先にリーガに滞在してその後ビリニュスに来たので,ビリニュスはわりとボロくて適当な感じの町だなと思った.しかし今回カリーニングラード方面から来ると,ビリニュスが大変ご清潔な大都市に見えた次第である.以前ブダペストについても似たようなことを書いた覚えがあるな.

一旦来たところに再訪すると,観光名所をチェックしようと必死にならなくてもいいという安心感がある.今回はYも来たことある場所なので,旧市街の名所とか完全スルーで飯食ったり買い物したりとか,どうでもいい過ごしかたをした.Yの趣味の手芸用の布地買ったりとか.あと大聖堂の前の大通りで何かのお祭をやってたので,出店を眺めたり軽食を食べたりした.

さらには休養時間もここで入れている.つまりYが到着するのは昼過ぎの便だったので,午前中は部屋でごろごろゲームしてたのである.Raspberry pi+ポータブルモニタのセットが大活躍だ.

このとき泊まってたのはちょっと面白いところで,レトロな感じの内装で統一されたアパートの部屋だった.落ちつく雰囲気でとてもよかった.しかも小さいながらもキッチンやバスルームもちゃんとついてるし.さらに,朝になると何か猫の声がするので,ドアを開けたらふさふさした猫が入ってきて,ごはんくれ顔で歩きまわりだした.そういうのは飼い主のとこ行けよ.

今回カリーニングラード地方に入国するのには,ここでも7月から始まった電子ビザ制度を使ってみた.極東でも去年からやってたやつである.本来ロシアに観光に行くにはビザの取得が超めんどいのだが,この制度を使うとwebで申請して数日後にはビザが取れ,印刷したものを持ってくだけですむので大変楽である.

ただし,

- 8日までしか滞在できない

- 別の地方に移動することはできない

という二大制限がある.今回はバルト海沿岸旅行の途中でカリーニングラード地方に立ち寄るだけだったので,まさにぴったりだった.というかこの制度を使ってみることを軸として旅程を決めた感すらある.

ところで,ネットで情報を探してると,「ロシアの電子ビザは入国と出国が同じポイントじゃないと駄目」という記述を見ることがあるが,これは正確ではない.正確には「同じ地方じゃないと駄目」であり,国境は別でも問題ないのだ.今回俺はポーランドからグロノヴォ−マモノヴォ国境を通ってカリーニングラード地方に入り,モルスコエ−ニダ国境を通ってリトアニアに出ている.国境審査では何も問題は起きなかった.

この誤解が生じやすいのは,おそらくウラジオストクとハバロフスクが別の地方に属するからではないかと思う.なんとなく極東ロシアでくくると同じ地方のような気がするので,ウラジオストク入国ハバロフスク出国というのができそうな気がするが,これは駄目なのだ.ただ,国内を移動する際に電子ビザをチェックすることはないようなので,もしかするとウラジオストク入国→ハバロフスクに移動→ウラジオストクに戻って出国,みたいなのは脱法行為だが可能なのかもしれない.やめたほうがいいと思うけど.

あとネットでは「申請ページに写真を何度アップロードしてもはじかれる」という声もよく目にするが,これはよくわからない.俺がやったときは一発で通った.申請ページのどこだったかをクリックしないと写真の詳細な条件が出ないからだろうか?

ところで,モルスコエでは,集落とその3キロぐらい手前の二箇所にバス停がある.なぜ手前にバス停があるかというと,ここから砂の山のよく見えるビューポイントや海岸に行けるようになっているからだ.タクシーもほぼこっちにいるし,おみやげ屋や売店の類もほとんどこっちにある.集落には雑貨店が1軒あるだけのようだ.さらに,どうも集落から観光ポイントへ直接は行けないようである.

で俺はまあ,一帯の観光は国境を越えてからでいいかと思っていたのに,間違えて手前のほうで降りてしまった.なにしろほとんどの人が降りるので.

しょうがないからとりあえずこっちで砂の山だとかを見物した(まだこの時点では午前中で,気持ちにも余裕があったのだ).ここで見れるものは要するに巨大な山になった砂浜であるが,あまり見れない景色であることは確かだ.問題は,この日は移動日だったので,荷物を全部持ったままだったということである.巨大な「山」を見るのだから,登り坂になるわけだし.

無駄に体力を消耗してしまい,その後交通手段を求めて右往左往する際にも大変苦労した.その後ビューポイントバス停と集落の間を歩いて行ったり来たりしたし.本来は,設備の整ったニダの町(リトアニア側)でのんびり滞在しながらちょっと砂州でも見物する予定だったのに,どうしてこうなった.ほんと人の話はちゃんと聞こう.

まあでもアレだ,国境を越えたのはかなり遅い時間で,ニダであまり滞在する余裕もなくなっていたので,結果としてはロシア側で観光しておいてよかったのかもしれない.

カリーニングラード近辺から北東には砂州が続いている.わりとでかい砂州なので,道路もあるし集落もある.そしてリトアニアとの境界には国境検問所までちゃんとある.というわけでここを通ってリトアニアに行ってみた.

なんだけど,ゼレノグラーツクの人達から,「バスは朝しかないよ」「国境を越えるタクシーはたぶんほとんど見つからないよ」とか聞いたにもかかわらず,「まあ国境付近まで行けば,何かしらローカルな交通機関があるだろ,タクシーだって全然ないってこともないだろうし」とか適当な考えで国境付近まで行ってみたところ,全然なんともならなくてえらい目にあった.

まず「バスが朝1本しかない」というのは,「朝と晩の2本ある」とか言う人もいたのでよけい混乱した.これはつまり「時期によっては2本のときもある」というのが正解らしく,俺が行った日は朝しかなかったようである.地元の人もあまり正確に把握してないようだ.

さらに「タクシーはほとんどない」というのはマジである.なにしろロシア人がシェンゲン圏に入るビザを取るのは大変だから.何台かのタクシーに確認してみたが,国境を越えてくれる人はいなかった.

というか国境に一番近いモルスコエという村まで行ってみてわかったのは,そもそもこの国境を越える人はあまりいないということである.そりゃローカルバスやタクシーなんかないわけだ.じっさいこのモルスコエはどっちかと言うと別荘地で,普通の意味での集落とは感じが違い,人も車もあまりいない.

……というような実態を理解したのは現地についてからなので,国境の直前まで来ておいてそれ以上進めなくなった状況だ(朝のバスはとっくに行っている).考えられる選択肢としては

(1)一旦カリーニングラードまで戻り,一泊して翌朝バスに乗る

(2)モルスコエ村でどこかに泊まれないか探す

(3)あとちょっとなので歩いて国境を越え,リトアニア領でタクシーでも探す

あたりだが,この時点でもうロシアルーブリの現金があまりなかったので,(1)はできればやりたくない(カードでタクシーかバスに乗る,あるいはユーロ現金をそのへんの売店の人にちょっとアレしてもらえば不可能ではない)し,なんか一旦70キロ以上戻るのもいかにもばかばかしい.(2)も,確実性に欠けるわりに,泊まれなかった場合のリスクが大きい(日が暮れてからどこかに戻る方法がない).(3)はできそうだが,なんとこの国境は歩いては越えられないのである.理由は知らない.

結局どうしたかというとヒッチハイクだ.EUナンバーで北に行く車に必死に声をかけて,国境を越えるまで乗せてもらった(ほとんどはロシアナンバーで,割合としてかなり少ないので本当に必死だった.数時間で済んでよかった).我ながらいかがなものかと思う.乗せてくれたドイツの人本当にありがとう.

というわけで,最終的にはなんとかリトアニアに入り,予約しておいた宿泊先に辿りつけたのだった.もうだいぶ遅かったが,レストランに行ってスープとパンとビールで簡単に食事をしたら,苦労したぶんこれがもう本当にうまかったことである.

もし検索で来た人がいたら,「クルシュ砂州の国境を越える場合,基本的にはカリーニングラード−クライペダの長距離バスに乗るしかないので,このバスの時間を基準に行動する」ということをよく覚えておいてほしい(2019年夏現在).確かにロシアでは掲示と実態が違うことはよくあるが,これは本当に方法がない.なにしろ国境を行き来する人自体が少ないのだから.

……ここにわざわざ宿泊した日本人はほとんどいないのでは?

カリーニングラードのちょっと北,海沿いにある町.いちおう保養地であり,海岸は海水浴場になっていて,レストランなども並んでいる.保養所的なものもあるようだった.ただ,かつては大型リゾートホテルか何かだったらしい廃ビルもけっこうあり,現在では当初の期待ほどの保養地ではないようだ.近隣の人が主に遊びに来ているらしい.

中心部にほんの少しだけきれいなトラディショナル町並みに整備された通りがあって,雰囲気はわりと悪くない.海岸も家族連れとかがのんびり遊んでる感じだし,のどかな町である.

ところで,この町はなんでだか知らないが妙に猫推しだった.まず,中心部の通りにやたらめったら猫がいる.明らかに世話されてる猫で,毛並みはいいし人から全く逃げない.触れるし写真も撮り放題だ.なにより笑ったのは,通りに観光客向けのカリカリ自販機が置いてあったことである.こんなものを見たのは世界でここだけだ.

町の飾りや像なんかも妙に猫モチーフのものが多いし,なんでこんなに猫推しなのかよくわからない.猫グッズ博物館もあるけど,猫博物館があるから猫推しなのか,それとも猫推しの町だから猫博物館ができたのか.

泊まったゲストハウスにも,かわいい猫が三匹もいた.堂々と部屋に入ってきてくつろぐやつさえ出る始末.口コミ評価をおまけするレベルだ.